エンタテイメントに特化したシンクタンク ぴあ総研

ぴあ総合研究所(以下、ぴあ総研)は、エンタテイメント分野における社会的意義の向上に繋げるべく2002年に設立された、研究領域をエンタテイメントに特化したシンクタンクだ。ぴあに日々集積するエンタテイメント情報のデータベースと、これまで培ってきたネットワークによって、業界の特徴と動きを定量・定性両面から研究・発信している。

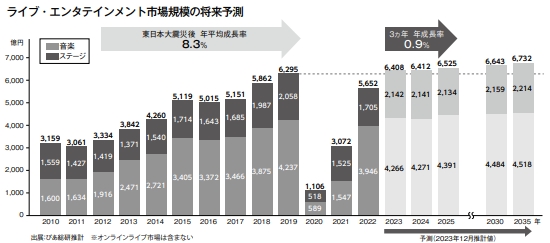

同総研では、国内のライブ・エンタテイメント市場を客観的に評価する市場規模や動員数、公演数等の調査データがほとんどないという業界の課題を受けて、2000年から継続的に統計調査を行っている。毎年、市場全体の調査結果を『ライブ・エンタテインメント白書』としてまとめ、公表している。日本で唯一のライブ・エンタテイメント市場全体を捉える統計調査として信頼性も高い。

ぴあ総研が分析・研究を進める新しい経済効果のカタチ

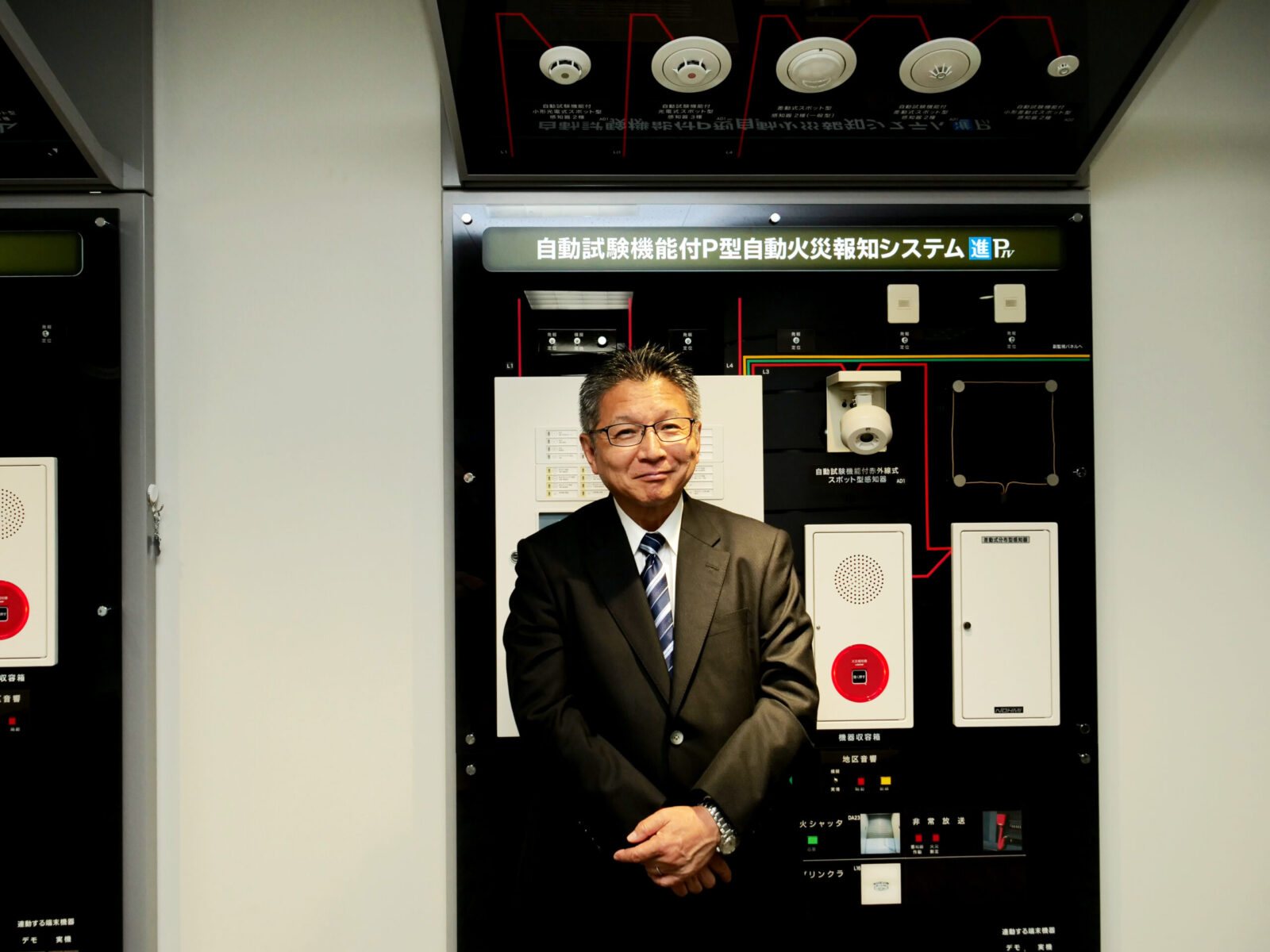

集客エンタメ産業の市場は、イベントを開催し、チケットを販売するだけでない。「コンサート・演劇・スポーツはもちろん、地方の祭り、花火大会なども含めて、集客エンタメを核に遠方からも多くの人が集まることで、大きな経済効果を生み出している。その波及効果は、開催都市への移動や宿泊、飲食、お土産の購入などを起点に、様々な産業分野に及び、チケット売上の約10倍もの経済効果を全国にもたらすとも言われている」。と、ぴあ総研の笹井所長は話す。

2023年のライブ・エンタテイメント市場規模は、これまで抑制されてきたエンタメ活動への反動消費に加え、興行規模の拡大、チケット単価の上昇等により、明らかに復調しており、2019年を超える見込みだ。しかし、長期的には、高齢化と人口減少を踏まえた対策が必要だ。

今後は国内だけでなくインバウンドの獲得も課題ではあるが、同時に、地域への波及効果を持続的にもたらす必要がある。それにより「集客エンタメ産業」の重要性は地域社会にとっても増してくるはずだ。

「現在のライブ・エンタテイメントは、首都圏に一極集中しているが、地方発のコンテンツが全国を巡業するような流れも作りたい。そのためには、複数の地方都市が互いに機能を補い合う多核連携により、集客エンタメ産業全体の経済循環を高める必要があると考えている」(笹井所長)。

日本政策投資銀行と共同で実証実験をスタート

現在、ぴあ総研では様々な取り組みを進めているが、日本政策投資銀行との共同研究もその一つ。両社は集客エンタメ産業の社会的価値に関する研究活動を行う共同プロジェクトを2021年度に発足し、2022年には「スポーツ・音楽・文化芸術等交流人口型イベント(集客エンタメ産業)の社会的価値」に関する研究報告書を発行した。

キーワードは、地域に「あつめる」「つなげる」「そだてる」。

「あつめる」とは、ヒト、モノ、カネ、情報を「あつめる」こと。「つなげる」は、人と人を結ぶ、人と街を結びつける、シビックプライド醸成といった意味を持つ。「そだてる」は、子供たちの心を豊かにするとともに、地域に根付くクラブチームが、〝我がまちのクラブ〟として愛されているように、劇場・アリーナ等を拠点にエンタテイメントが地域に根付き、地域を育てる、ひいては産業を育てる、という意味合いを持つ。

「集客エンタメ産業は、こういった3つの大きな社会的価値があり、新しい地域貢献の形を提案していくことができる」(笹井所長)。

また、共同研究の一環として、ぴあが開発・運営するサッカー観戦&観光のスマートフォン向け情報アプリ「ユニタビ」を活用し、Jリーグ試合開催時に地域資源によって地域活性化を促す実証を行った。スポーツコンテンツを活用したサステナブルツーリズムやヘルスケアの推進を切り口にした、新たな地域貢献のあり方を考えていくものだ。

「集客エンタメの社会的価値を地域により大きくもたらすには、「連携」が重要なキーワードだと考えている。集客エンタメの魅力は〝一回性〟にあるが、その活動は持続的でなければならないし、バラバラの点をつないで面にしていかなくてはならない。活動の継続が、次の創作につながり、観客基盤をつくり、地域を育てていく。地域コミュニティや地域住民によるシチズンパワーを土台に、集客エンタメを取り巻くエコシステムを各地域に形成し、人的資本・産業資本・社会資本が適切に配分されれば、文化と経済の好循環が生まれ、地域にも還元されていく。文化が多様で様々な人が共生する地域が形成されることは、真の豊かさの実現にもつながると思う」(笹井所長)。

文化・芸術の重要性説く「SDGs18 番目」を世界に向けて提言

文化・芸術の重要性説く「SDGs18 番目」を世界に向けて提言ぴあでは、世界の多様な「文化芸術」の共存・共生こそが、サステナビリティの根源をなすと考えている。しかし、「SDGs」の17の大項目の中には、文化芸術、エンタテイメントやスポーツの重要性が一言も触れられていない。コロナ禍を経て、人々は、エンタテイメントやスポーツが、自分たちにとって不可欠なものであると改めて実感していることが現場の盛況ぶりからもみてとれる。心豊かな暮らしと社会のために、文化芸術、エンタテイメント、スポーツの健全な維持と発展の必要性を説く「18番目」の項目を、今だからこそ日本から世界に向けて提言していきたい。実は、独自にもう一つ項目を追加している国の例もある(ラオスの「地雷撤去で人々に平和を」の事例)。それならば、文化芸術・エンタテイメント・スポーツで心豊かな暮らしと社会を実現することを、18番目の目標として掲げることも可能なのではないか、と思い取り組んでいる。

2022 年よりシンポジウムを開催

ぴあ総研は、2022年より「集客エンタメ産業」の未来に向けて、社会的意義と本質的価値を問い直すことを目的としたシンポジウムを主催している。文化、スポーツ産業のGDP は約20兆円にも及ぶにもかかわらず、世間一般になかなか認知が進んでこなかった。その反省からコロナ禍を経て、研究成果を含めて発表していくことで、自ら発信していくのが狙いだ。

第一回目は、「集客エンタメ産業による日本再生の意義」をテーマに、大和総研の中曽宏理事長の基調講演のほか、日本政策投資銀行との共同調査報告などを行った。第二回となる昨年は、「文化芸術・集客エンタメは、人々と社会をどう豊かにできるのか」というタイトルで開催。以前よりこの「18番目」の提言に賛同する都倉俊一文化庁長官が、「SDGsの18 番目に文化芸術、集客エンタメに関する新項目を」という題目で基調講演を行った。