鴻池運輸の事業セグメントは大別して2つあり、工場や医療機関、空港などでの請負業務が売上の約6割、物流(国内・海外)が約4割を占める。

業界での立ち位置を確認しておこう。右下の図で示したのは物流会社における鴻池運輸のポジションだ。旅客事業が主体の企業を除外した売上高ランキングでは、業界8位となっている。

物流数量は佐川急便のSGHD(9143)のように莫大ではないが、顧客の業界問わず中小にも強い。緻密な温度管理・製品加工から検品まで輸送の枠を超えた多様なニーズに一貫した対応が可能だ。物流と工場内業務請負が一体化したサービスを提供できる稀なビジネスモデルで、純粋な競合は存在しない。運輸も請負も他社が特定分野専業に近いのに対し、鴻池運輸は業界問わず陸・海・空の輸送に対応できるオールラウンダーである。

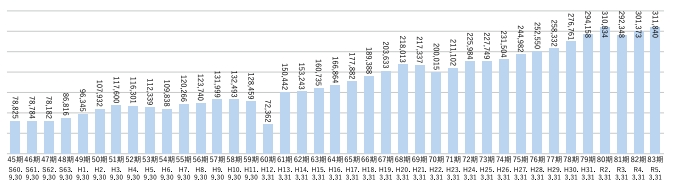

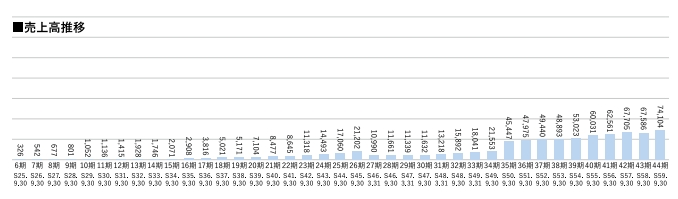

業績は140年超上昇基調多角経営で安定収益築く

物流と請負一体のビジネスモデルが特色の同社だが、祖業は社名の通り運輸業である。

創業以来“社会や顧客の困りごと”に真摯に向き合い解決してきた結果、工場内請負業務が発展。顧客業界も時代の変遷に合わせて、鉄鋼、食品、化学品、空港、メディカルと着実に裾野を広げてきた。

業績は下段の売上高のグラフ通り、140年超ほぼ右肩上がりで推移。オイルショック、プラザ合意、リーマンショックなど数々の経済危機を超えて成長してきた。ITなど短期で爆発的な波に乗る業界とは対極な部分はあるが、多角経営で危機に強く安定収益を上げられる企業体制を築き上げている。

2030年ビジョンの実現現場の課題解決力が今後も要

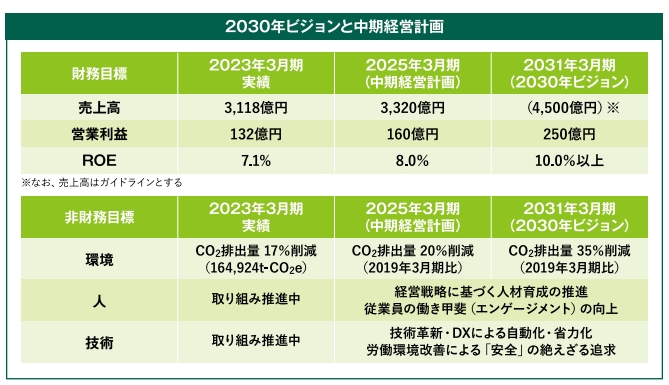

同社は2030年ビジョンを策定、実行中であり数値目標として2031年3月期に営業利益250億円、ROE10%以上を掲げている。顧客の困りごとに対し、絶え間なく改善提案を行う企業姿勢。

それが“期待を超えなければ仕事ではない”という理念であり、その理念を基にした高次元の課題解決から、高付加価値の仕事が生まれる。そのため売上高より利益を意識し、連結社員2万4000人それぞれが課題解決に取り組んでいくとする。

同社は200以上の拠点で構成されており、事業担当者それぞれが一国一城の主として独立採算制で業績を積み上げるボトムアップ型の経営方針を採っている。

トップダウンではなく現場での気づきや顧客の生の声を聞いてこそ、真の課題解決が可能となる。いうなれば140年以上の現場での積み上げが、同社の歴史と右肩上がりの業績を作ってきた。そして続く2030年ビジョンの営業利益250億円達成にも繋がるとして、現場の技術と人を高めることを力強く推進している。