メリット多い貫流ボイラでシェア伸ばす

半世紀前から有償メンテナンス手掛ける

「多缶設置」で小型貫流のシェア拡大

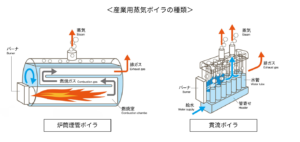

━━産業用蒸気ボイラには、大型の「炉筒煙管式」と小型の「貫流式」の大きく2種類があるそうですが、御社が得意とする「小型貫流ボイラ」とはどのようなものですか。

米田社長(以下、米田) 貫流ボイラは、水を入れた管をバーナーで温めて、管の上から直接蒸気を出すものです。水が管の下から上に貫流していくので“貫流ボイラ”と呼ばれています。一方の「炉筒煙管式」は、大型の水ドラムにバーナーの燃料ガスを流す管を通して、水を熱し蒸気を作り出すものです。

━━貫流ボイラが国内で主流になった要因は何だと考えられますか。

米田 1959年に規制緩和により、最高使用圧力1メガパスカル以下で、伝熱面積10㎡以下の小型貫流ボイラは安全性が認められました。ボイラー技士免許がなくても運転可能となり、取り扱いが簡単で利便性が高いことが評価され、町の豆腐店や個人経営クリーニング店に一気に広まっていきました。

その後、産業用の大容量ボイラに対抗できる、小型貫流ボイラを複数缶連結して設置する「多缶設置システム」が開発され、蒸気が大量に必要な工場向けにもシェアを拡大していったのです。70年代にはオイルショックを経て、エネルギー価格が高騰し、ボイラにも省エネ化・効率化のニーズが高まっていったことも強い追い風となりました。

━━多缶設置の優位性やメリットとは。

米田 大きなボイラ1台で出力を調節し、必要な蒸気量の変動に合わせようとすると、低効率運転になってしまいます。多缶設置なら、必要な時に必要な台数だけを高効率で稼働でき、燃料代の削減につながります。ほかにも、先ほど申し上げたようにボイラー技士が不要なこと、保有水量が少なく起蒸までの時間が短時間であること、1台故障しても残りでバックアップができることや、小型なので設置面積が小さくて済むことなど多くの長所があります。

設置がコンパクトなのは、特に日本の工場ではメリットが大きい。国内の産業ボイラにおける貫流ボイラの割合は、現在では約85%まで拡大しています。日本は今後も貫流ボイラ主流が続くと思います。

━━貫流ボイラの主な納入先にはどんな業種、業界があるのでしょうか。

米田 約3割が食品工場で、ほかに化学工場や電機部品工場、機械工場などがあります。また、昨今では特に大量の蒸気が必要で難攻不落だった段ボール工場や地域冷暖房にも、貫流ボイラの多缶設置が省エネにつながることが認められ、採用が拡大しています。

有料会員限定

続きを閲覧するには会員登録が必要です。

すでに会員の方は

ログインして閲覧してください。