業務用カラオケと店舗運営が主軸

パーキングは売上125億円に急伸

第一興商は創業50年以上にわたり、カラオケを中心に事業を展開。「喜びを提供する企業」をテーマに、音楽文化の振興、コミュニケーションの場の提供を行ってきた。

基幹事業である「業務用カラオケ事業」では、業務用カラオケ機器の販売・賃貸および通信カラオケの音源・映像コンテンツの提供を行っている。国内で同事業を行う企業は現在2社のみであり、同社ブランド「DAM」は圧倒的な知名度とシェアを有している。同事業は、全国に広がる販売ネットワークにより成り立っており、同社では直轄事業所と販売子会社及び法人営業所など140カ所以上の営業拠点に加え、販売代理店網も配置。社交飲食店をはじめとするカラオケ設置施設への提案、設置、メンテナンス訪問などを通し、各地域に密着して顧客との信頼関係を構築してきた。また DAM稼働台数の12%以上が高齢者の機能訓練と健常者の介護予防に役立つコンテンツを搭載する「DKエルダーシステム」によるものだ。同社では2001年からデイサービスなどの介護施設や、公民館・公共施設へ同システムを提供しており、健康寿命の延伸にも貢献している。

第2の柱「カラオケ・飲食店舗事業」は、カラオケルーム「ビッグエコー」を中心に、500店舗以上のカラオケ店舗を運営。また飲食店舗は、個室ダイニング、ダイニングバーなど、約150店舗を運営している。

同社ではその他に、コインパーキング「ザ・パーク」を展開するパーキング事業、音楽・映像ソフトの制作・販売を行う音楽ソフト事業、「カラオケCLUB DAM」のフランチャイズ事業、店舗・施設を対象としたBGM放送事業、コンシューマ向けストリーミングカラオケを提供するWeb事業などを展開している。

2024年3月期の業績は、売上高が前期比14・5%増の1467億4600万円、営業利益は同43・6%増の186億100万円。セグメント別の売上構成比は、「業務用カラオケ事業」が全体の41・6%を占める610億円、「カラオケ・飲食店舗事業」が同44・1%の647億円、「音楽ソフト事業」が同4・6%の67億円、「その他事業」が同9・7%の142億円となった。そして「その他事業」の売上高のうち、82億9000万円は「パーキング事業」によるものである。

パーキング事業の売上は年々拡大しており、2024年2月にM&Aで取得した子会社が、通年寄与したこともあって25年3月期には前期比50%増の売上高125億円を見込んでいる。

新たな収益の柱・パーキング事業

主力事業の拠点活用し地域密着営業でシェア拡大

地域特性を熟知したプライシング

時価活かした提案で、信頼獲得

このコインパーキング「ザ・パーク」は、これまでカラオケを主軸にしてきた同社が新たな収益の柱として、2016年から全国展開を開始した事業である。同社では、地主や法人企業から土地を一括で借り上げし、駐車場の施行から清掃・保守・集金・トラブル対応といった運営管理まで一元的に対応。主に繁華街の土地を主戦場としており、数十台規模の土地から1台程度の小さな土地、変形地などの有効活用を得意とする。

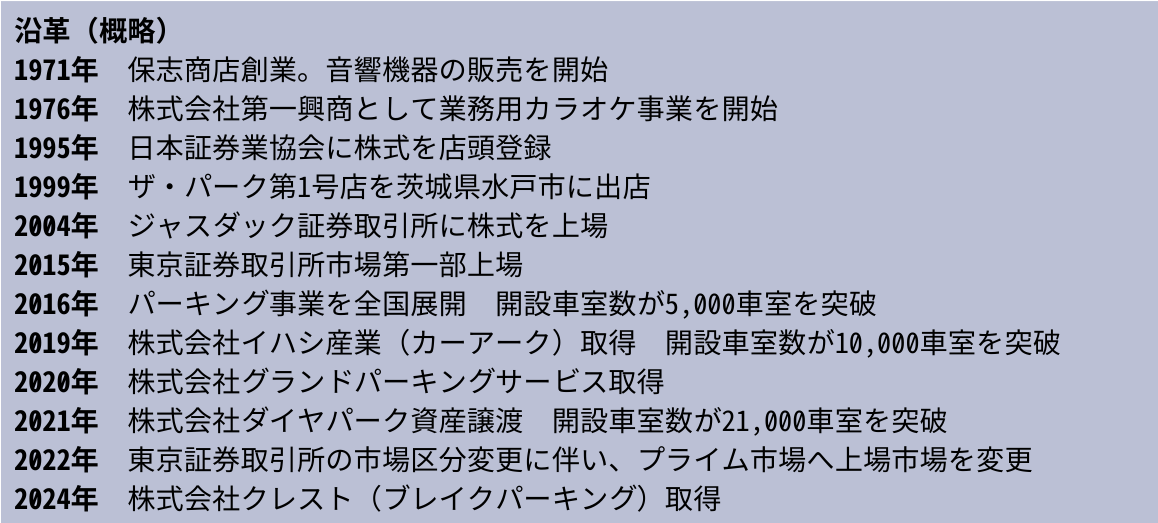

同社ではパーキング事業においても、全国に広がる業務用カラオケ事業の営業拠点140カ所を活用し、地域密着の営業によりシェアを高めてきた。車室数は、24年3月期末の2500カ所・3万車室から、25年3月期末には目標値の4万車室を大幅に上回り、3800カ所・4万2000車室まで拡大。パーキング業界は、約3000社がひしめく成熟マーケットだ。同社は後発でありながら、全国展開から9年で業界7位へと急成長を遂げた。

「当社は業務用カラオケの営業からスタートしており、地域と強固な信頼関係を築くことでシェアを拡大してきました。『地域とのネットワーク構築』という企業文化はパーキング事業においても根付いています。パーキング事業の伸長については、一定の手応えは感じているものの、急成長という実感は持っていません。地域の特性を理解し、1件1件の提案をひたむきに丁寧に行ってきた、その蓄積が今の結果に繋がっています」(鹿島竜也部長)

同社のパーキング事業では、基幹事業と同様、営業は地域担当制を敷いており、数年間同じエリアを担当する。基幹事業では、カラオケを導入する社交飲食店などの店舗だけではなく、ソシアルビルの不動産管理会社やビルオーナーとのネットワーク構築を重要視してきた。繁華街では、大手不動産よりも、地域に密着した中小の不動産会社が多いことが特徴だ。同社の営業は、担当地域の人の流れの変化や、飲食店の移転情報といった街の移ろいを詳細に把握し、細やかな情報提供・交換によって、全国各地の不動産管理会社や地主・ビルオーナーとの信頼関係を築いてきた。

「パーキング事業でも、地元に根を張り、営業が足で情報を得て、地域の『今』の生きた情報を把握していることが、土地オーナー様や不動産管理会社様からの信頼を勝ち取る上で大きな強みとなっています」(同氏)

同社の強みは、土地の時価を活かしたプライシングにある。例えば、駅前の再開発であったり、新しい施設の出店であったり、さまざまな要因で時代とともに繁華街のメインストリートや一等地は移り変わっている。もちろん人の流れも変化する。それに合わせて繁華街のビルではテナントが入れ替わり、土地が生み出す価値も変動する。パーキングのプライシングには、多くの場合では時間貸し料金や土地オーナーが受け取る一括借り上げの賃料が、何十年も前の開設時の値段のまま据え置きになっている駐車場が多いという。後発の同社では、パーキング業界特有のその事業環境を商機と捉えた。

「同じ場所でも、料金設定によって月々の売上は大きく変わります。土地の借り上げも、古い契約ほど低賃料の傾向にありますので、例えば20年前から同じ会社に駐車場運営を一括借り上げで委託している場合、オーナー様はかなり安い賃料で土地を貸しており、相当な利幅があるはずです。当社では、そういった駐車場オーナー様や不動産管理会社様に対し、土地の時価に即した売上分析を行い、適正な価格で提案をしています。足で情報を稼ぎ、オーナー様や不動産管理会社様のもとに地道に通うことで信頼を得ていく地域密着の営業活動が、我々のスタイル。アナログだからこそ、一度信頼を勝ち得ることができればそれは揺るぎないものになります」(同氏)

とは言え、同社が提案した賃料と実際の収支実態が合わなければ、赤字が続き最終的に駐車場を閉鎖しなければならなくなる。そのため、同社では営業が得た地域の情報と、積み重ね続けているビッグデータを用いて、厳密な売上分析を行っている。運営パーキング数の増加に伴いデータの正確性が高まっており、「分析の精度は年々向上している」と鹿島氏は話す。

また駐車場経営は「経費をほとんど掛けずに、手軽にできる土地活用法」として認知されており、企業に委託せず個人で経営するオーナーも多い。しかし近年ではそんな事業環境が変化しつつある。

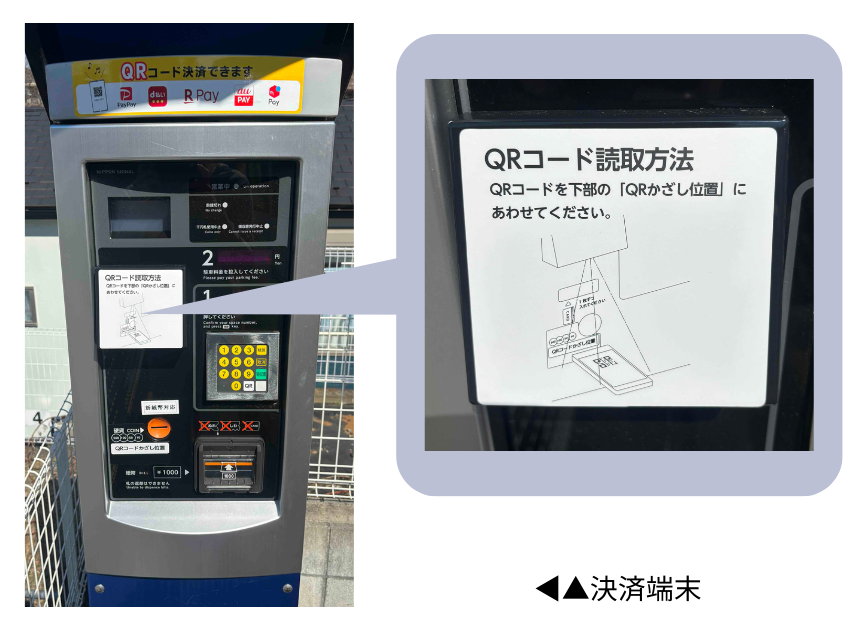

「キャッシュレス決済の普及と決済方法の多様化により、コインパーキングでもキャッシュレスの導入が進んでいますが、決済各社ごとに手数料が発生しますので個人経営の小規模な駐車場ではその手数料が負担になっています。またインボイス対応領収書や新紙幣導入など、制度や紙幣が変わるごとに新たな設備投資が必要となってきますが、それを負担に感じるオーナー様も多くいらっしゃいます。当社ではそういったオーナー様からの取り込み需要の発生も今後増加していくと想定しています」(同氏)

集中出店のドミナント戦略と

M&Aで更なる事業拡大へ

シェア拡大を進める上で、同社では地元の不動産会社とのネットワークを活用し、半径200m以内の特定エリアに集中出店するドミナント戦略を展開してきた。特定の地域に集中することで、その地域でのプライスコントロールも可能になるからだ。

またパーキング業界では、中小・零細の運営企業も多く、業界再編が進んでいる。同社では、2024年に東京・大阪・名古屋・沖縄などで「ブレイクパーキング」を運営するクレスト社を取得し、760施設・6100車室を追加した。今後も、ドミナント戦略とM&Aを重要な事業拡大戦略に位置付けている。

新たなモビリティ概念で変わる

パーキングの未来価値とは

自動運転の導入など、モビリティの在り方が将来的に変わっていくことが予想される中、同社ではコインパーキングが社会に求められる役割も変化していくと想定している。

「自動運転車の開発や、社会投入に向けたさまざまな取り組みが進んでいますので、例えば将来的にはフリーライドの自動運転車をスマホでタクシーのように呼び出す未来が訪れるかもしれません。その場合でも、車を停める基地局は必要になりますので、コインパーキングがその役割を果たしていくと考えます。時代が変わり移動手段が変わっても、『繁華街』は人々が集う目的地であることに変わりはありません。繁華街のパーキングに、当社は今後も注力していきます。電動自動車の充電ポートとしてのパーキング活用、災害時の携帯充電や避難場所・仮設トイレの提供といった災害支援インフラとしての活用など、多角的な視点からパーキングの活用方法を拡大させていきたい思いもあります。パーキングが持つ価値・社会的役割は今後ますます高まっていくと考えています」(同氏)