20名以下、売上高3億円以下中心に

顧客企業数は全国で約5万社

「当社では自社のビジネスを『企業ドクター』と呼んでいます。中小企業は、国内全体の企業数の99%以上を占めますが、そのうち4社に1社が10年間で1回以上債務超過に陥っている状況です(※1)。当社は、中小企業の経営課題への『治療』として、課題の可視化、解決策の実行、効果測定、次の施策の実施といった伴走型の支援を行っています」(中島將典社長)

※1 2014年~2023年、東京商工リサーチ調べ

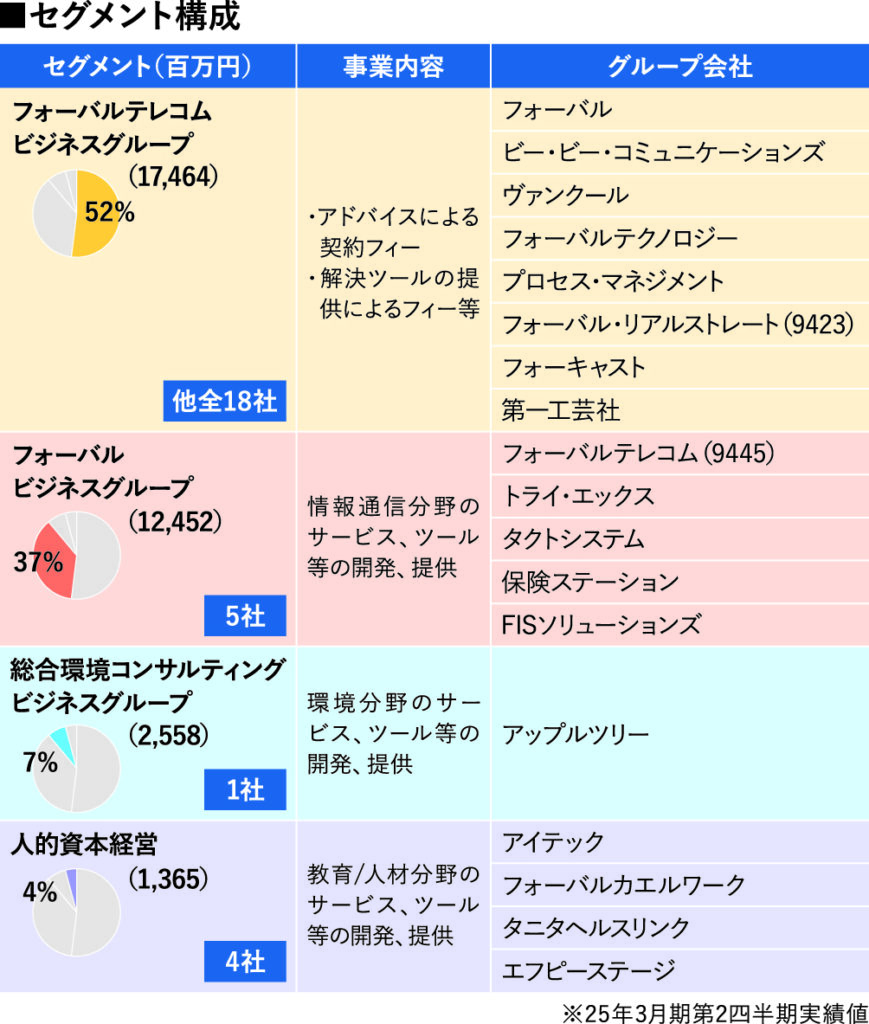

同社は「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野と、「売上拡大」「業務効率改善」「リスク回避」の3つの観点を掛け合わせた経営コンサルティングを行っている。 黒字企業に対しては、ESG経営の推進など、企業価値を高めるための支援を実施。加えて、オフィス向け通信機器販売で積み上げてきた顧客基盤を基に、各社の経営戦略に合わせてネットワーク構築や機器販売などもワンストップで提供している。

顧客は日本の中小企業分布と同様、20名以下・年間売上高3億円以下の企業が大半を占める。

「経営支援のビジネスモデルは月額制のストック型です。2008年のサービス開始当初は月額3500円でしたが、内容の充実に伴い、コロナ禍前には平均月額は1万円台に、現在は4~5万円まで伸長しています。経営支援の顧客数は約5万社で、そのうち当社が直接サービスを提供しているのが1万5000社、パートナー企業を通じたサービス提供が3万5000社です」(同氏)

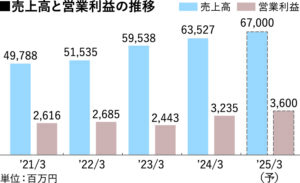

2025年3月期第2四半期は、売上高・営業利益・経常利益において過去最高業績を更新。売上高は前年同期比10・7%増の338億円3900万円、営業利益は同6・6%増の15億9600万円となった。主力の可視化伴走型経営支援事業は堅調に推移。案件数は前年同期比1476件増の4万7880件(下図)。またタニタヘルスリンクなど新たに3社がM&Aでグループに加わり、売上拡大に寄与した。通期業績も、上表のように過去最高収益更新を見込む。

2025年3月期第2四半期は、売上高・営業利益・経常利益において過去最高業績を更新。売上高は前年同期比10・7%増の338億円3900万円、営業利益は同6・6%増の15億9600万円となった。主力の可視化伴走型経営支援事業は堅調に推移。案件数は前年同期比1476件増の4万7880件(下図)。またタニタヘルスリンクなど新たに3社がM&Aでグループに加わり、売上拡大に寄与した。通期業績も、上表のように過去最高収益更新を見込む。

企業ドクターとは

企業ドクターは、採用から1年間の研修期間を経て育成。社内では10以上の推奨資格を明示しているが、そのうち「DXアドバイザー」「インターネット検定ドットコムマスター」「ビジネス統計スペシャリスト」「個人情報保護士認定試験」「eco検定(環境社会検定試験)」の5資格については、ほぼ全員が取得している。

近年では「DXアドバイザー」と、ESG経営に重要となる「ESGアドバイザー」「GDXアドバイザー(※2)」の取得を重要視しており、「DXアドバイザー」の資格取得者数はパートナー企業を含めて1619名、「ESGアドバイザー」は同1966名、「GDXアドバイザー」は同391名となっている(24年9月末時点)。

※2 GDXアドバイザー:DXアドバイザー資格を有し、フォーバル独自のカリキュラム修了者。GDXとは「GX(グリーンデジタルトランスフォーメーション)」と「DX」を合わせた同社独自の造語。

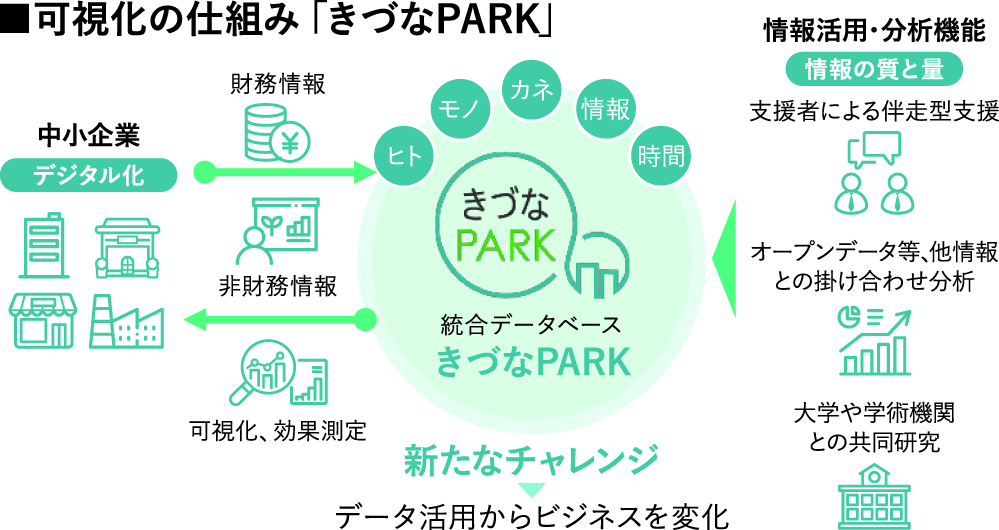

「きづなPARK」21年にリリース

経営課題をビッグデータで分析

中小企業の経営課題を「可視化」することで肝となっているのが、21年にリリースした情報分析プラットフォーム「きづなPARK」だ。

同プラットフォームが保有する企業基本情報はオープンデータで、経済産業省が運営する「eBizINFO」と連携。ユーザー登録社数は約3万8000社にも及ぶ。顧客企業は「きづなPARK」に財務情報を入力することで、経営診断や、同業・同規模企業との比較をはじめ、3カ年の決算書・月次損益・販管費・生産性などの財務情報の分析が可能だ。また非財務部門の分析も網羅。DX進度の診断、中小企業版ESG判定、知財活用や人的資本診断などにより、顧客が自社の状況や課題を確認できるようになっている。

「18年に顧客数が2万社に迫ったタイミングで、ビッグデータとして分析可能な顧客数に達したと判断し、プラットフォーム立ち上げのプロジェクトを発足しました。これまで中小企業の経営情報は民間の信用調査会社による訪問調査などはありましたが、あくまでも企業発信の発言や決算データをもとにしたものでした。当社では事実データをデジタル化し可視化しているので、『日本で初めて中小企業の経営情報を可視化した』という点で大きな差別化のポイントとなっています」(同氏)

また近年では非財務データも重要視されるようになってきた。小規模でも非財務で強みを持つ企業は多く、それを可視化することでマーケットから選ばれる強みを自社で認識することができるようになるという。

同社の企業ドクター(コンサルタント)は、この「きづなPARK」のデータを活用して顧客毎のロードマップを作成し、コンサルティングを行う。

「同業・同規模でも、黒字の企業もあれば赤字の企業もありますが、その違いは『売上に対するお金の使い方』です。赤字企業に対しては、まず客観的なデータをもとに黒字企業との差分や改善のための施策を具体的に伝え、黒字化へ導くのが第1ステップです。これだけで、早ければ1~2カ月で利益が改善します。そして第2ステップが売上向上の施策です。マーケットにおける顧客の優位性の認識、その優位性を更に伸ばすための施策、取引先拡大のためのターゲット選定、ターゲットへの営業施策立案など、徹底的に伴走します」(同氏)

同社では企業ドクター3~4名でチームを組み経営支援を行うほか、遠隔支援としてコールセンター勤務の企業ドクターによる相談受付も行っている。

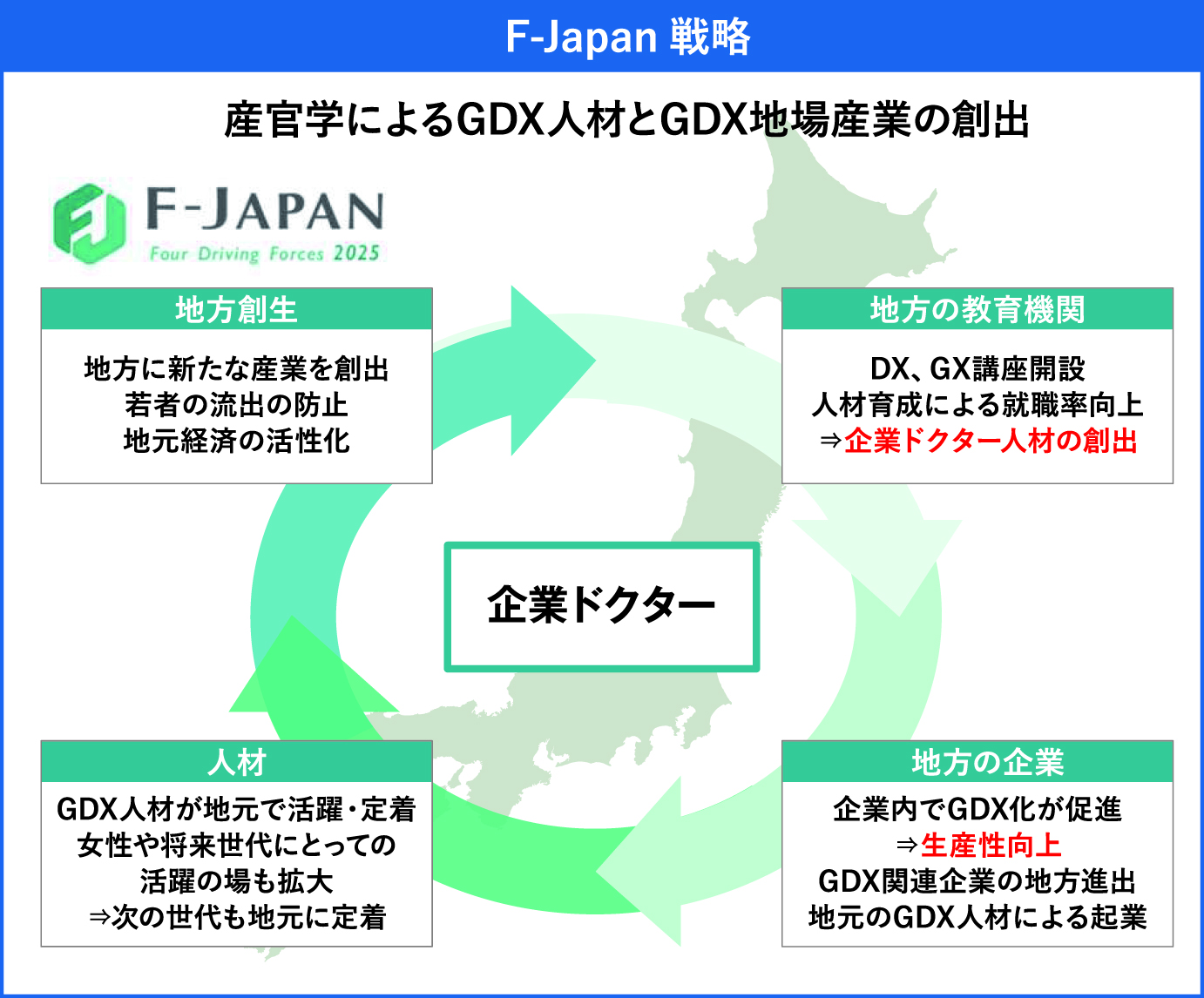

地方自治体中心に産官学連携進める

デジタル人材育成事業も強化

同社が今後の成長戦略として掲げており、ビジネスモデルを企業から自治体まで広げようというのが「F─Japan戦略」だ。デジタル社会の加速が目覚ましい昨今だが、地方では国からGX・DXの施策を要求されているものの、ノウハウがないため推進が遅れている状況にある。予算も限られ、GX・DXに詳しい人材の獲得や育成も難しい。「F─Japan戦略」では産官学と連携し、伴走型支援を地方でも展開することで、地方創生に寄与している。

2021年から、愛媛県、仙台市、佐賀県、山形県、東京都東村山市など、各地で連携が進んでいる。庁舎内業務のDXや域内企業の経営支援、デジタル人材育成事業などを同社が請け負っており、累計支援実績は24年度までで45件となった。また、全国20の自治体へのデジタル専門人材の派遣実績がある。

同社では地方での「企業ドクター」創出を目指し、教育機関とも連携。若い優秀な人材が、大都市圏ではなく地方にとどまり活躍できる仕組みを作ることで、若者の流出防止や地方の活性化を目指す。中島社長によると「ニーズに対して、企業ドクターがまだまだ不足している状態」。同社では今後も企業ドクターの採用・育成によるサービス拡大を進めていく。

「売上拡大への施策は、単価アップと顧客数拡大の両面から進めています。単価に関しては、サービスのクオリティ向上に伴い平均月額を高めていくことができました。顧客数に関しては、国内の中小企業は337万社ありますので、まだまだ開拓の余地があります。3年前から地方のパートナー企業や自治体と連携し、日本全国へサービスを広げてきました。今後はM&Aにより、更なる拡大を進めます。例えば今期取得したタニタヘルスリンクは、既に300近い自治体との契約があり、地方創生とのシナジー効果が期待できます。このように法人や自治体と既に取引のある企業のM&Aにより、顧客数を加速度的に拡大していく計画です」(同氏)