ダイヘン(6622・P)

配電機器などの更新投資が好調

欧州の溶接機メーカーを子会社化

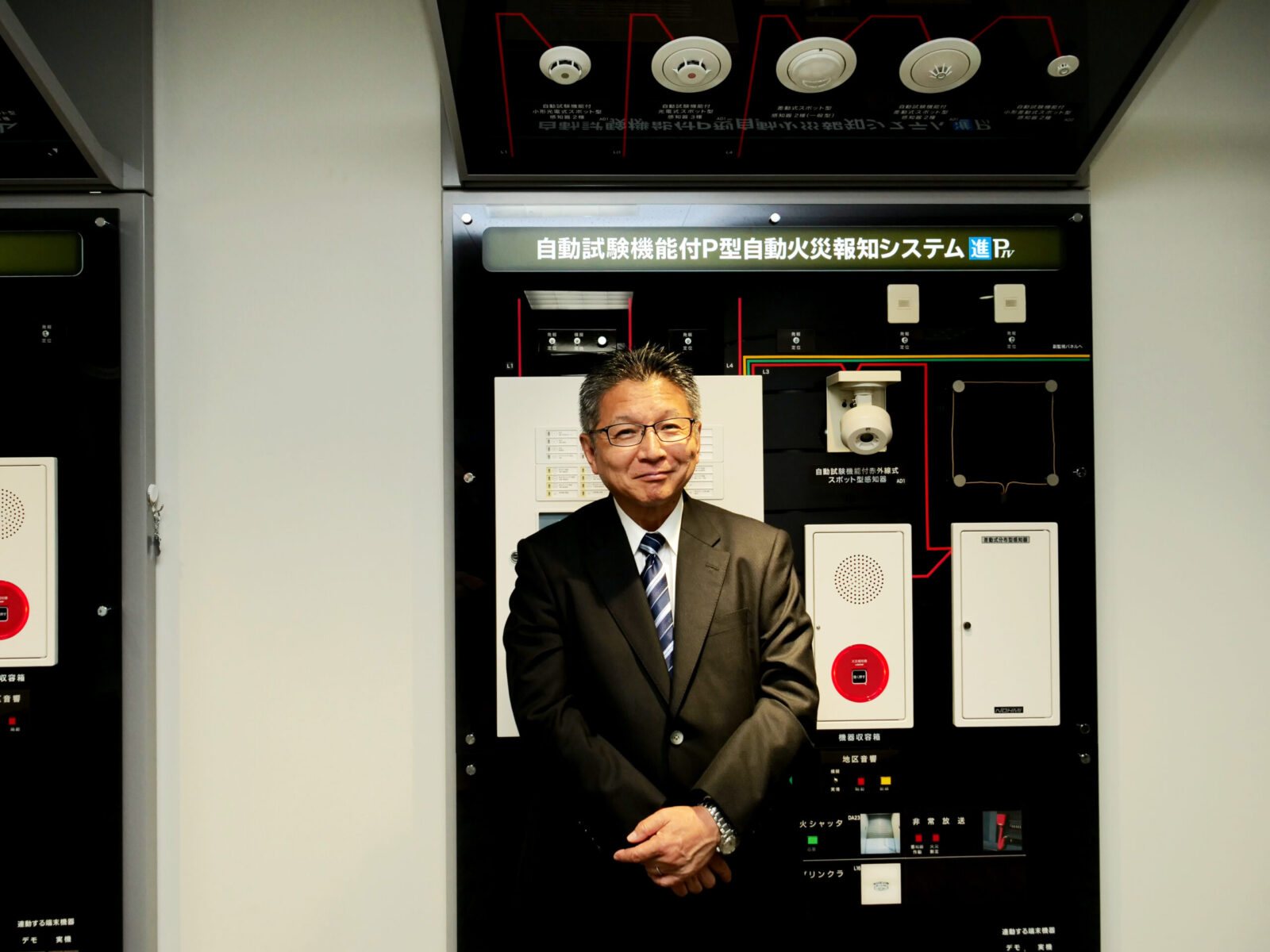

変圧器、溶接機、産業用ロボット、半導体製造装置用高周波電源などを手掛ける電力機器大手のダイヘン(6622・P・大阪府大阪市)。同社の主力事業でもある、配電機器や工場受電設備の更新投資が堅調だ。

変圧器、溶接機、産業用ロボット、半導体製造装置用高周波電源などを手掛ける電力機器大手のダイヘン(6622・P・大阪府大阪市)。同社の主力事業でもある、配電機器や工場受電設備の更新投資が堅調だ。

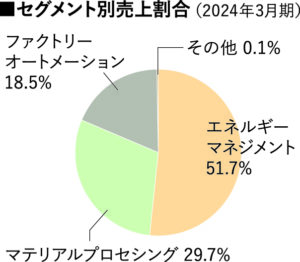

主な事業セグメントは産業用変圧器や電力会社向けの配電用機器、EV用充電システムなどを手掛ける「エネルギーマネジメント」、溶接ロボットやクリーン搬送ロボットを開発し、工場の自動化を目指す「ファクトリーオートメーション」、半導体などモノづくりの技術革新に必要な新プロセスを提供する「マテリアルプロセシング」の3つ。2024年3月期の売上構成比はエネルギーマネジメントが51・7%、マテリアルプロセシングが29・7%、ファクトリーオートメーションが18・5%となる。

24年3月期は売上高が1885億7100万円と過去最高、営業利益は151億4500万円となった。売上高は21年3月期と比較し、約30%増加した。

24年3月期は売上高が1885億7100万円と過去最高、営業利益は151億4500万円となった。売上高は21年3月期と比較し、約30%増加した。

同社の中核を担うのは、エネルギーマネジメント事業だ。配電機器などの設備更新が堅調な上、再エネ関連投資も拡大。同事業売上高は前期比29・5%増の976億200万円、営業利益も同127・7%増の83億4300万円となった。

また、同社は24年にドイツの溶接機メーカーとオランダのシステムインテグレーター企業を子会社化。欧州事業の拡大化を狙う。

現在進行する26年度の中期計画では、溶接周辺システム分野にて欧州でシェアトップを目指す。この他、脱炭素社会の実現のため、24年6月には関西電力など4社とEVワイヤレス給電協議会を設立。電気自動車へのワイヤレス給電の社会インフラ化を推進する狙いだ。27年3月期は、売上高2500億円、営業利益250億円を予想する。

同社は1919年、大阪府中津町に設立された「大阪変圧器」を前身とする。34年には電気溶接機の生産を開始。80年代にはアーク溶接機ロボットの販売や半導体ウエハ搬送ロボットの出荷を開始するなど、ロボット生産事業にも乗り出した。なお、85年には大阪変圧器からダイヘンと現在の社名になった。

黒崎播磨(5352・P)

売上・利益全項目で過去最高業績

インド輸出好調、海外比率40%超

総合耐火物大手の黒崎播磨(5352・P・福岡県北九州市)は、海外市場の開拓によって近年業績を伸長中。特に、インド鉄鋼市場の拡大が売上高増に寄与している。

総合耐火物大手の黒崎播磨(5352・P・福岡県北九州市)は、海外市場の開拓によって近年業績を伸長中。特に、インド鉄鋼市場の拡大が売上高増に寄与している。

2024年3月期の売上高は1770億2900万円、営業利益は146億9200万円といずれも過去最高。同社の売上高のうち、46%を占める807億円が海外となる。インドでの売上高は、14年では149億円だったが、23年では385億円と約2・5倍になった。

インドは世界1位の人口を誇り、GDPランキングは24年現在5位。また、インドにおける23年の粗鋼生産量実績は1億4000万t。インド政府は30年の粗鋼生産量目標を3億tとしている。同社はインド国内の粗鋼生産量が増加し、それに伴い拡大する鉄鋼向け需要の捕捉・拡販により増収を続けているため、着実に拡大する市場と見通す。

インドは世界1位の人口を誇り、GDPランキングは24年現在5位。また、インドにおける23年の粗鋼生産量実績は1億4000万t。インド政府は30年の粗鋼生産量目標を3億tとしている。同社はインド国内の粗鋼生産量が増加し、それに伴い拡大する鉄鋼向け需要の捕捉・拡販により増収を続けているため、着実に拡大する市場と見通す。

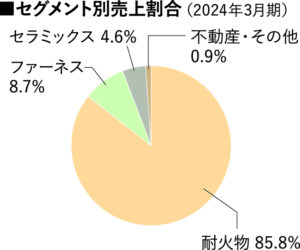

耐火物とは鉄やセメント、ガラスなどといった約2000℃近くまで達する高温環境下で作られる素材の製造を支える素材だ。同社の主なセグメントは、耐火物の製造販売の「耐火物事業」、耐火物の補修・メンテナンス、工業炉設計を手掛ける「ファーネス事業」、半導体製造装置・電子部品・燃料電池の産業分野にセラミックスを提供する「セラミックス事業」の3つ。このうち、耐火物事業が売上の85・8%を占める。

同社は1919年に黒崎窯業として創業。56年には八幡製鉄(現・日本製鉄)による資本参加により、日本製鉄グループ入りを果たす。その後は築炉会社などとの合併を繰り返し、2000年に黒崎窯業とハリマセラミック(旧・播磨耐火煉瓦)が合併、黒崎播磨となった。21年公表の「2025経営計画」では、25年に売上高1500億円、経常利益120億円が目標だったが、23年3月期に前倒し達成。25年3月期の売上高は1780億円、営業利益は150億円を見込む。

有料会員限定

続きを閲覧するには会員登録が必要です。

すでに会員の方は

ログインして閲覧してください。